|

PRA-2000チューン |

|||||||||||||||||||

|

メインのプリアンプがPRA-2000ZRから2000に替わった。2000の1年がかりのチューン、改造?が完了した。紆余曲折・・・であった。基本的には実験的に行ない、結果がイマイチだったら・・・・保管・・・?

経過をまとめてみると。

ここまでが1年前 |

|||||||||||||||||||

|

フラットアンプの抵抗交換は非常に効果があったが、依然として以下の点が不満であった。

で、以下の方向でチューンすることになった。

そこで素人考えを総動員して、さらに他のHPを参考に、実際にやったことは、

|

|||||||||||||||||||

|

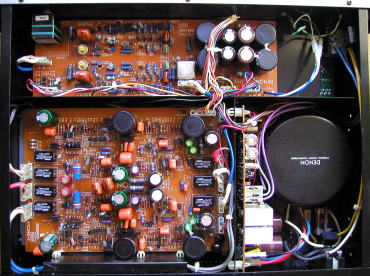

右が内部だが、見る人が見れば内容はすぐわかると思う。主なところでは、VRは、最終的には、東京光音のコンダクティブプラスチックタイプ、コンデンサーは、ミューズ、シルミック、OSコン、一部サンスイのマネをして、ミューズとシルミックを組み合わせて使用(両者の長所を引き出す狙い、失敗すると両者の短所が・・・)、抵抗は、理研(RMG)、デールCMF、東京光音RD・NID、ビシェイ・・・ときりないが、フラットアンプ部は、ほぼRMGで固めている。 |

|

||||||||||||||||||

|

上部がフラットアンプ、左下の大部分がフォノアンプ(MMはここに入る)、トロイダルトランスがあるところが、電源部である。 |

|||||||||||||||||||

|

なお、フォノアンプ部には4つのラムダコンがあるが、真中の2つは信号に直列に入っているので、良いコンデンサーが手に入れば交換すると効果が期待できる。ただ、今回は交換するに至らなかった。真中のあたり(部品がごちゃごちゃしているところ)にCRネットワークが入っている。オリジナル部品は誤差1%程度の特注フィルムコンが使用されているので無理に交換するのは止めた方がよい。抵抗も、ここだけはチップタイプが使用されている。 |

|||||||||||||||||||

|

裏面は、青いOSコンで固めてあるところがMCヘッドアンプ部、左のラムダコンがある方がバッファーである。ここはいろんなタイプの抵抗を使い分けている。 |

|

||||||||||||||||||

| それにしても、何とフォノ部の占める部分が多いことか・・・。やはりアナログを楽しむのだったら、まず、2000シリーズか、この時代のプリを入手する必要があると思う。デジタルと違いアナログの場合、集約化は省略につながり、音も省略されていくのではないか・・・。 | |||||||||||||||||||